Khotbah Pemakaman Pdt. Dr. Ayub Ranoh

(Matius 6:25-34)

Oleh: Pdt. Dr. John Campbell-Nelson

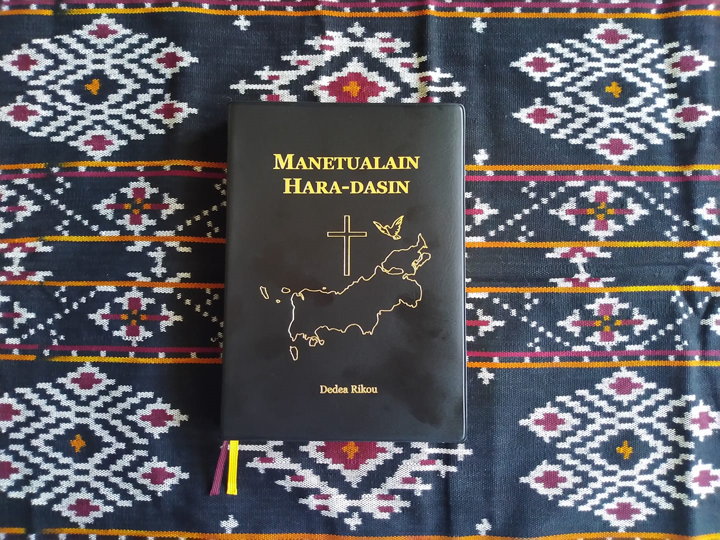

Foto: Pdt. Dr. Ayub Ranoh dan Istri (koleksi foto: Pdt. John C. Nelson)

KUPANG, www.sinodegmit.or.id, Bagi kita yang mengenal Ayub, dan saya kira kita semua di sini mengenalnya, sebetulnya kita tidak butuh khotbah ini.

Kalau anda mendengar nas pembimbing dan bacaan Alkitab dari Matius serta merenungkan kehidupan dari Ayub Ranoh, khotbahnya ada di situ. Ayub menafsirkan dengan hidupnya sendiri. Kalau mau berbuat baik jangan di depan umum supaya orang lihat tapi buat secara tersembunyi supaya cukup Tuhan yang lihat.

Ada sebuah cerita yang saya dan mungkin Natan (mantan sopir Pdt. Ayub Ranoh, red.) tahu, saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah dengar atau tidak. Suatu ketika waktu Ayub masih Ketua Majelis Sinode, ia dengan pesawat pulang dari Jakarta. Kebetulan duduk di sebelahnya seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) sedang pulang ke Oekabiti untuk pertama kali sejak ia dibawa keluar melalui seorang calo sehingga ia juga tidak tahu bagaimana ia bisa pulang ke Oekabiti, karena waktu dibawa ia masih di bawah umur dan dia tidak hafal jalan pulang ke kampungnya. Jadi begitu turun dari pesawat, Ayub ajak dia naik di mobil sinode, lalu mereka antar dia sampai di Oesao, dan muat dia di mobil oekabiti dan kasitahu konjak di mana nona itu harus turun, barulah Ayub kembali ke Kupang. Saya lihat di dunia maya banyak teman yang menulis cerita kebaikan Ayub yang orang lain tidak tahu.

Sebuah khotbah adalah semacam bon. Entah sudah berapa ribu khotbah kita dengar. Banyak sekali. Itu tugas kita sebagai pendeta. Tapi khotbah itu sebuah bon yang suatu ketika harus dilunasi dengan perbuatan. Kalau tidak lama-lama Injil itu menjadi semacam puisi yang kata-katanya indah, enak diucapkan pada saat pemakaman orang mati tapi tidak ada yang berpikir bahwa itu harus dilakukan.

Tahun 2000 saya dengan Ayub sedang pulang dari Timor Leste untuk sebuah lokakarya tentang perdamaian. Di sana kami saksikan sendiri bagaimana kekerasan yang terjadi setelah Timor Leste mengalami bumi hangus ketika TNI dan milisi keluar dari sana. Ketika tiba dekat perbatasan masuk kembali ke Indonesia, kami lewat sebuah tikungan di jalan menuju Atapupu, kami bertemu sebuah mobil pick up penuh dengan milisi yang pegang senjata laras panjang. Dan satu orang berdiri di tengah jalan dengan senjata dalam keadaan siaga. Tentu saya rem. Saya sedang berpikir, kalau seandainya mereka tembak kami, apakah kami jalan menuju Atambua lewat belakang atau mau bikin apa? Ayub lihat-lihat lalu dia bilang, “Eh…dong mau tembak burung.” Dan memang betul, di samping kami ada burung yang terbang dan milisi kecewa karena dia tidak dapat burung, lalu itu milisi kasi turun senjata dan persilahkan kami untuk lewat.

Saya cerita ini karena dalam keadaan kaget, reaksi saya adalah saya berhadapan dengan musuh. Reaksi Ayub adalah ini manusia yang mengungsi yang juga butuh makanan. Saya lihat konstruksi politik; pro kemerdekaan lawan pro otonomi, Ayub lihat manusia.

Kita berkumpul di sini untuk memakamkan seorang manusia. Dari SMS yang masuk, bukan hanya di Kupang atau dari GKS kita dapat ucapan dukacita, tapi saya hitung dari Makasar, Toraja, Kalimantan, Jogja, Jakarta, Jerman, Belanda, Amerika, Australia dan Timor Leste.

Satu dunia berkumpul untuk memakamkan satu orang pendek dari Ndao. Saya kira Ayub mengatur bagi kita sebuah perumpamaan hari ini. Yang penting kita tidak hilang maknanya. Ayub mau dimakamkan sebagai manusia biasa.

Kita cenderung bilang, “Aduh kasian Bapatua terlalu rendah hati. Saya tidak terlalu yakin bahwa Ayub rendah hati. Ada kemungkinan dia punya sejenis kesombongan yang tingkat tinggi bahwa dia tidak membutuhkan gelar, kedudukan, jabatan, atau apapun untuk menghiasi kemanusiaannya.

Kalau orang datang dan berharap Ketua Sinode putus perkara, dia langsung mengutip dari Alkitab, “Mengapa kamu sendiri tidak memutuskan apa yang benar?” Dan berulang kali dia hanya mendampingi orang, ketika mereka sendiri harus menemukan apa yang benar untuk dilakukan. Sewaktu-waktu Injil harus diwujudkan di dalam perilkau dan kepemimpinan kita. di dalam tindakan kita supaya dia jangan menjadi puisi. Mengapa Ayub minta dimakamkan secara biasa. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada menjadi manusia biasa. Ayub biasa kutip kalimat Irenaeus dari Lyon, homo vivens gloria Dei (Manusia yang hidup adalah kemuliaan Tuhan).

Kemanusiaan yang kita terima dari Tuhan; jabatan kita terima dari manusia. Apa yang lebih indah daripada Ayub Ranoh. Apakah lebih indah lagi kalau kita bilang mantan, mantan, mantan. Jangan lupa dia mantan vikaris dan mantan visitator. Ayub tahu bahwa kemanusiaan kita adalah yang paling indah. Jabatan menjadi dosen dan lain-lain hanya pembagian tugas, hanya sebuah pengabdian.

Ayub tinggal satu rumah dengan satu orang guru yang mengajar SD (Sekolah Dasar, red.). Dan dia tahu mengajar anak SD sama mulia-nya dengan mengajar teman-teman pendeta. Dia juga tinggal bersama dengan seorang tukang jual es. Dia tahu bahwa jual es itu juga sama mulianya dengan menjual alkitab. Apalagi kalau orang hanya koko Alkitab dan tidak pernah baca. Jadi saya kira bukan kenapa-kenapa bahwa kita atur pemakaman Ayub dengan sangat sederhana.

Saya tahu ada yang menyimpan dalam pikiran bahwa Ayub ada rasa dendam. Kecewa dengan sinode GMIT, kecewa dengan universitas (Universitas Kristen Artha Wacana, red). Tetapi siapa di antara kita yang tidak pernah kecewa dengan dua lembaga besar dan penting di GMIT itu. Perlu diingat bahwa Ayub menghabiskan hampir seluruh usia pelayanannya untuk dua lembaga itu. Dia tidak ada dendam apa-apa. Memang perlu dikatakan ada penolakan kepada Ayub dari Fakultas teologi. Tapi Ayub bukan orang cengeng yang mau menyimpan dendam apa-apa. Dia hanya mau menunjukan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita tambahkan selain dari kemanusiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Terpujilah Tuhan yang memberi seorang Ayub Ranoh yang menjadi perumpamaan bagi kita.

Ayub hidup dalam kesederhanaan bukan hanya sebuah selera saja. Itu sebuah kesederhaaan yang Injili. Kita terlalu mudah kalau bilang, “O..Ayub memang unik, dia lain daripada yang lain.” Itu cara yang mudah untuk kita bilang, kita tidak perlu seperti itu.

Saya bisa kasi tahu mengapa Ayub hidup sederhana. Pertama, karena kita lebih mudah berbahagia kalau kita hidup lebih sederhana. Kalau kita butuh banyak hal atau banyak kondisi tertentu, kita kerja setengah mati baru puas. Kedua, lebih mudah kita jalan lebih lurus dalam dunia ini kalau kita hidup sederhana. kalau kita selalu mau cari dan himpun uang banyak untuk ini dan itu, saat di mana kita tergoda kita akan mudah jatuh.

Saya saksikan berulang kali Ayub berhadapan dengan amplop dari berbagai sumber. Bukan hanya dari politikus atau pejabat. Ada seseorang yang mau jadi ketua PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, red), yang sorong amplop pada Ayub dengan harapan Ayub akan pimpin orang untuk pilih dia. Ayub bilang, “O..tunggu saya panggil Rina (staf bagian perbendaharaan di kantor sinode GMIT, red) untuk dia buat kuitansi dan masukan di kas sinode. Lalu, itu orang bilang, “Tidak…tidak…tidak… ini untuk Pak punya pelayanan.” Ayub jawab dia bilang, “Iya saya punya pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode jadi itu uang masuk di kas sinode.” Kesederhanaannya memungkinkan dia melakukan itu.

Tapi yang terakhir, kesederhanaan Ayub, membuat dia tidak jauh dari sesama dan rakyat. Tidak ada seorang pun yang merasa dia terlalu besar untuk didekati. Orang sesederhana apapun, bisa menyapa dia sebagai sahabat. Jadi kalau Ayub bilang, “Makamkan saya sebagai jemaat biasa”, itu bukan karena kerendahan hati, tapi itu kebanggaannya. Dia berhasil menjadi manusia. Amin.